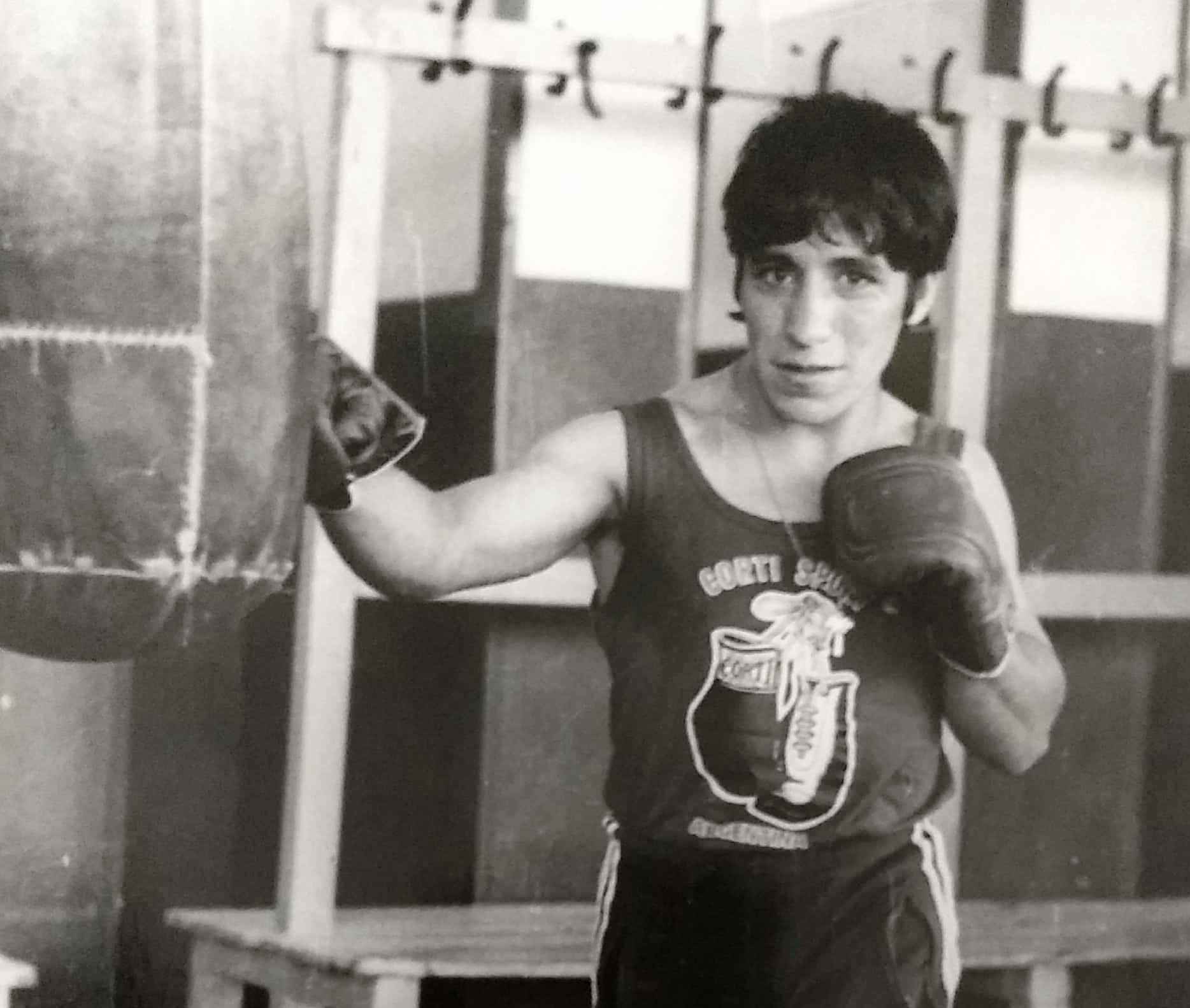

Era de Esquel; medía poco más de un metro y medio, tenía brazos de marinero, nariz chata y cara sufrida. Por obvias razones, era el “Pitufo. Y era una figurita repetida en cada día de entrenamiento en el gimnasio Municipal, donde todos tenían de él algo para contar. Abel Corredoira le subió el pulgar cuando pocos le veían alguna condición: La talla no lo ayudaba y cualquier rival a su lado parecía un gigante. Sin embargo, a la hora de subirse al ring Wilfredo Andrade parecía convertirse en Goliat ya que quizás el tamaño nunca importó demasiado. El “Pitufo” era un peleador de alma, poco hábil quizás pero dotado de una voluntad pétrea. Entendió que en el gimnasio comenzaban a ganarse las peleas y ahí siempre transpiró más que el resto. Duplicó los abdominales; los rounds de guanteo y de bolsa y sus sesiones de gimnasia eran interminables. Sus pequeñas piernas parecían volar y cuando el resto de sus pares “robaba” vueltas en el footing; él las agregaba. “Pitufo” solía tomarse todo con humor. No le entraban las balas, dicen, quienes alguna vez intentaron sacarlo de las casillas. Solía devolver cualquier cargada con una sonrisa y era una especie de “padrino” para los pibes principiantes. Hasta sus sueños eran humildes: quiso boxear para probarse a sí mismo, hacerse conocido y ganarse un nombre. Ilusionado con ser un campeón, anheló regalarle a su madre, una casa nueva y mantener a sus hermanas siendo el único varón.

Peleó un millón de veces con José Haro, un mozo chileno que superaba la barrera de los cuarenta años y le ganó de todas las formas posibles.

Entre las sogas y el olor a transpiración creció por sobre cualquier envergadura física y siempre pensó que algún día saldría en los diarios. Peleó un millón de veces con José Haro, un mozo chileno que superaba la barrera de los cuarenta años y le ganó de todas las formas posibles; también con Adrián Frías y la totalidad de los pesos chicos de la ciudad. A falta de rivales, solía otorgar múltiples revanchas con tal de no quedarse afuera de las grandes carteleras. El público boxístico, habitualmente portador de un humor muy cruel, solía tratarlo con simpatía. Y a las bromas colectivas en medio de la oscuridad, Wilfredo solía responder en pleno combate con una sonrisa pícara sin desprenderse nunca del protector bucal. Con los años, reconoció que le gustaban las notas periodísticas aunque fueron pocos los micrófonos que alguna vez quisieron indagar sobre su particular historia. Por las dudas, él no paraba de hablar y de tapar con bromas sus propias dificultades para “parar” la olla.

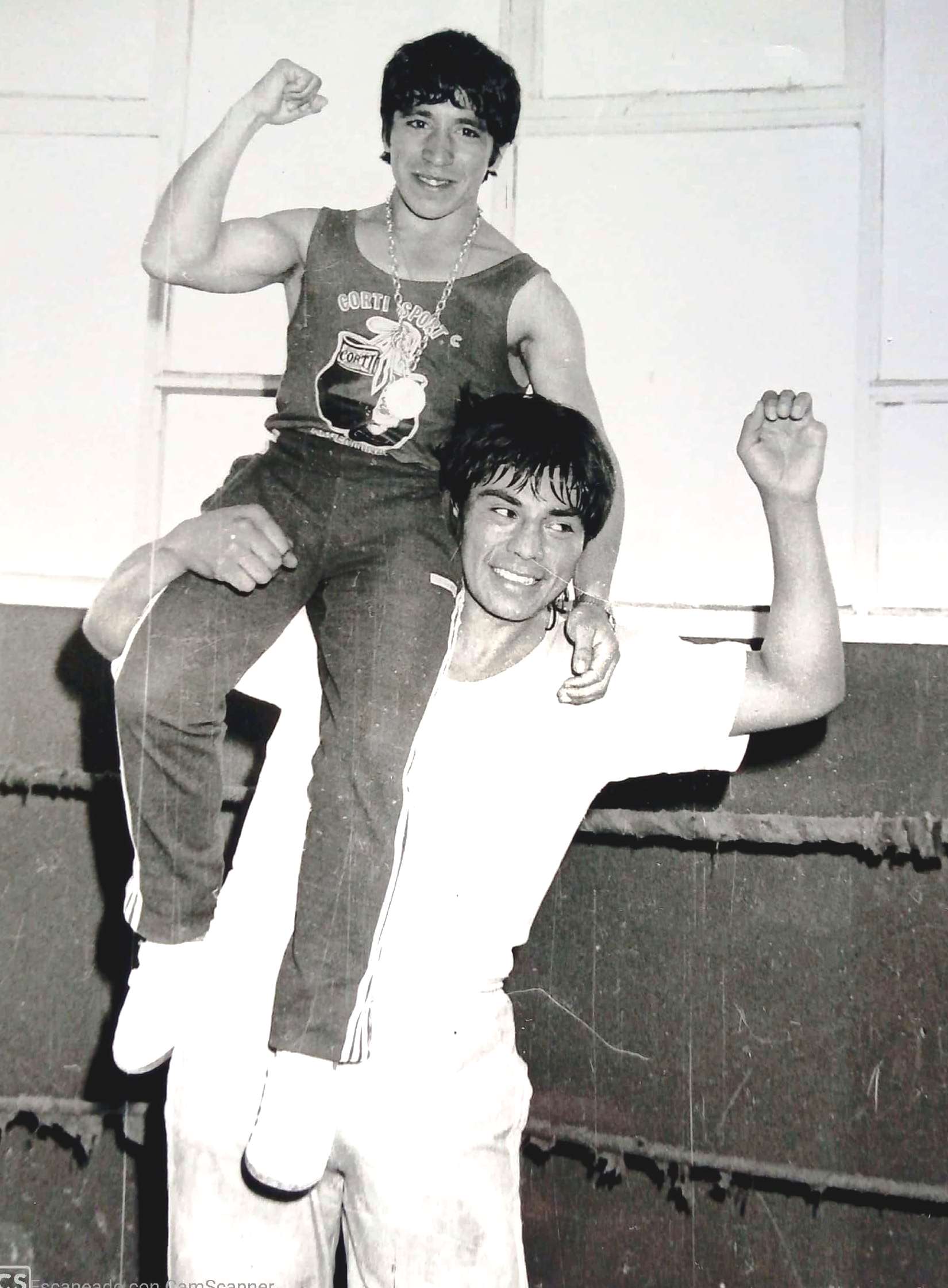

Su máxima alegría la consiguió lejos, tanto que debió cruzar casi todo el país en colectivo para colgarse su primera medalla, la de campeón argentino novicio de peso minimosca en Corrientes junto a otra promesa comodorense pero en el otro extremo de la balanza, el pesado Juan Antonio Díaz (luego representante olímpico en Seúl y panamericano en Winnipeg). El “Pitufo” tuvo entonces sus pocos segundos de fama, posó feliz para los fotógrafos; bromeó más nunca y la alegría pareció más grande que su cuerpo. Boxear estaba en su ser sin importar las carencias del hogar; ni la falta de sponsors ni –mucho menos- que sus oponentes le sacaran como mínimo una cabeza.

No le hacía ni cosquillas a la balanza. Y por si había algún riesgo para dar el peso, solía sobre exigirse en el entrenamiento donde era el primero en llegar y también el que apagaba la luz. Podía pasarse horas inventando picardías, tomando mates en el vestuario y motivando a los que parecían flaquear. No conoció el alcohol, el cigarrillo ni el baile. Tan atrapado estaba por el boxeo que hasta decidió “apurar” la tramitación de su licencia para convertirse en profesional. Le ganó en su gran debut al chileno Juvenal Molina Almonacid, enfundado en un pantalón de tela negra de corte mexicano y botitas al tono y repitió victoria en su segunda presentación, un raro jueves por la noche, también en el gimnasio Municipal noqueando en cuatro rounds a otro trasandino, Mauricio Ainol.

“Mi sueño es pelear con Patri”, dijo a poco de cerrar su tercera pelea como rentado. Y no le importaba que el entonces campeón argentino y sudamericano, platense, tuviera 36 años y más de 80 peleas realizadas.

Wilfredo tenía entonces un romance con la gente, que solía premiar su esfuerzo con aplausos sinceros. Se lo había ganado ya no como el simple “Pitufo” boxeador sino como un diminuto titán de la vida. “Mi sueño es pelear con Patri”, dijo a poco de cerrar su tercera pelea como rentado. Y no le importaba que el entonces campeón argentino y sudamericano, platense, tuviera 36 años y más de 80 peleas realizadas. Hacía allá voló con su técnico Miguel Chéquer, dispuesto a romper con todos los pronósticos y sin creerle a los agoreros. El combate se realizó en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande, Tierra del Fuego y fue desde el principio un monólogo del veterano Héctor Patri sobre el comodorense quien guapo, incapaz de rendirse a pesar de los golpes recibidos y sabiéndose en inferioridad, expuso su corazón y sus agallas. Con la derrota por puntos consumada, se desencadenó la tragedia. Se descompensó en el camarín y fue trasladado de urgencia a un hospital aunque con la suerte ya echada. La noticia despertó amargamente a los comodorenses el domingo 17 de mayo de 1.992. Andrade intentó luchar por sobrevivir como solía hacerlo en pelea pero su coma era irreversible. La vida se le fue escapando de a poco en medio de intervenciones quirúrgicas que oficiaron de milagro que no fue. Semanas después volvió a la ciudad pero en un cajón. El cortejo que trasladó su cuerpo hasta el cementerio Oeste estuvo lleno de peleadores duros que se quebraron por las lágrimas y una multitud que sin conocerlo del todo se sintió impactada por el episodio. El entrañable “Pitufo”, el pibe bonachón y de risa fácil, el que sentía y hacía sentir que el boxeo era una fiesta había partido hacia el cielo “boxindanga”, como bien estaba escrito. Serás un campeón y serás querido.

Ismael Tebes para Diario Jornada